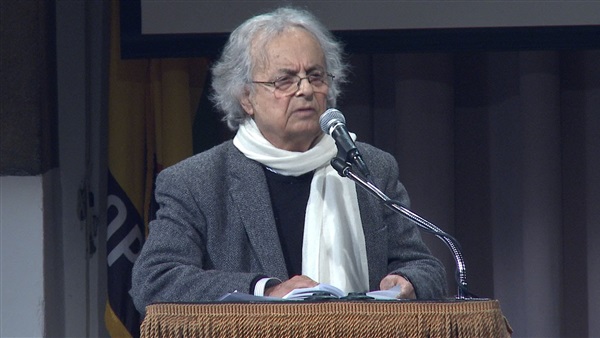

أدونيس وملك البراميل

ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الشاعر السوري أدونيس حق الشعب السوري في التغيير، فعلى حد ادعائه فإنه لم يشاهد مظاهرة كبيرة تخرج في دمشق وحلب على غرار ما حدث في تونس العاصمة وفي القاهرة. وقد اعتبر أن التغيير الذي حصل في تونس ومصر كان محمودًا مطلوبًا، بينما رفضه بالمطلق في سوريا، وعده مشروعًا ماضويًا يحمل طابعًا دينيًا فقط. ولم يكتفِ أدونيس بتوصيف الطابع العام للثورة السورية بالديني، بل كاد يجزم أن خروج السوريين إلى الشارع لم يكن تحركًا حقيقيًا وعضويًا، بمعنى أن دوافعه داخلية، بل جاء بطلب من الخارج، غايته تغيير النظام فقط. تلجأ الأقلوية الفكرية لحظة التحولات الكبرى إلى عصبيتها التكوينية. فتعيد تظهير الإشكاليات التي ترافق نشأة الدولة الحديثة ذات الطابع الأكثري، وتتعامل مع الرواسب السلبية لمرحلة التأسيس، الكامنة في هيمنة الأغلبية وعدم الاستيعاب الكامل للأقلية، كثابت دائم في العلاقة المعقدة بين المركز والأطراف، بين المدن والأرياف، بين الجبل والساحل، بين أهل المدينة والوافدين إليها، بين الملاكين والفلاحين، بين البرجوازية التقليدية والمستجدة. ولعل هذا ما زال راسبًا في التكوين المعرفي الأول لدى أدونيس، وعلاقته بمحيطه القريب والبعيد، وهذا جعله يبالغ في تشويهه المستمر للثورة السورية، رغم أنها حملت في بداياتها مطالب أغلب الشعب السوري، وليس مطالب أغلبية مذهبية مغبونة. ويصر أدونيس على رؤية الثورة السورية بعيدة عن المفاهيم الأساسية لحركة المطالب الشعبية، التي يجب أن تحمل بنظره مشروعًا فكريًا واجتماعيًا ثقافيًا وسياسيًا متكاملاً يحدث التحول المطلوب في المجتمعات. ولكن غاب عن باله أن الشعب السوري يعيش منذ أكثر من أربعة عقود في ظل نظام فئوي، اختزل الدولة بالحزب، والحزب بالجيش، والجيش بالطائفة، والطائفة بالعائلة، والعائلة بالأسرة، والأسرة بالفرد، فعطل بذلك حركة التطور المنطقي للمجتمع. ففي سوريا التي حكمها آل الأسد بشعارات الاشتراكية والديمقراطية الثورية، حُرمت الحياة الثقافية والفكرية والحزبية التعددية من النمو بشكلها الطبيعي، خارج دائرة المصالح التي تخدم استمرار سلطة النظام وتسلطه، وبذلك انعدم في «سوريا - الوريث القاصر» وجود مجتمع أهلي يستوعب التغيير من القاعدة إلى الأعلى، بعد أن يئس الجميع من إمكانية التغيير من القمة إلى القاعدة، ولم يتبقَ من الطبقة الوسطى غير اسمها، بعد أن قضي عليها لصالح طبقة العسكريين وكبار الموظفين، المرتبطين بدوائر الفساد والعاملين في أجهزة الدولة. أما الطبقة العليا والأرستقراطية التاريخية المؤسسة لدولة الاستقلال فقد انقرضت بين إعدام واغتيال وسجن، أو إقامة جبرية، أو منفى. فقد أغلقت أجهزة «البعث» البيوتات السياسية التي تصقل شخصية الفرد السوري، وأفرغت المنتديات الفكرية من إمكانياتها المعرفية، التي كان بمقدورها إمداد طبقات الشعب السوري على مختلف تنوعاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية بأدوات التغيير المطلوب، ولم يُترك للمواطن السوري البسيط الهارب من مشيئة الاستبداد، في الإعلام والشارع والحائط والمدرسة والجماعة والنادي الرياضي والمسرح والسينما، إلا بيوت الله، مكانًا وحيدًا يجتمع فيه مع آخرين، دون إذن من الأجهزة الأمنية، التي كانت تحصي للمواطنين عدد ركعاتهم وتلاواتهم لعقود. منذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة السورية عاب أدونيس على مواطنيه تجمعهم أمام المساجد بعد صلاة الجمعة، معتبرًا أن التغيير الحقيقي لا يتأتى من المساجد، رابطًا بين العنف الذي وصلت إليه الأزمة السورية وبين خروج بعض المظاهرات من المساجد، ليسهل على نفسه لاحقًا ربط بعض الأحداث التي حصلت على هامش الثورة بما وصفه بالمنشأ العنفي للإسلام، رابطًا العنف الذي وصلت إليه الأزمة السورية بعنف متوارث عند الأغلبية المسلمة السنية كما أوحى. في المقابل، غض طرفه عن عنف تمارسه الأقلية بحق الأكثرية وما زالت، لأنها أقلية مرتبطة بنظام علماني حسب وصفه، حتى وصل به الأمر إلى اشتراط الإصلاح الديني على الأغلبية السنية قبل الإصلاح السياسي والاجتماعي. في الوقت نفسه ظل يسوّغ للنظام ديكتاتوريته وادعاءه العلمانية، دون أدنى مطالبة بضرورة ربط العلمنة بالديمقراطية. ففي توصيف أدونيس للحالة السورية بات التنوير حكرًا على الأقلية، بينما على الأغلبية كي تخرج من ظلاميتها الامتثال لسلطة الأقلية، فتماهت بذلك أقلويته الفكرية مع أقلوية النظام، وأصبحتا في خندق واحد تمارسان استبدادا واحدا، بحجة حماية التنوير وحماية السلطة. لم يكتب الأديب السوري الراحل سعد الله ونوس نهاية لمسرحيته «الفيل يا ملك الزمان»، وحرمه الموت من رؤية الشعب قد كسر حاجز الخوف، بعدما كان خاف من أن يشكو أفعال الفيل أمام السلطان، لكنه سوف يتفاجأ حتمًا بأن زكريا، الذي أوكل إليه ونوس في نص المسرحية تدريب الناس على الكلام في حضرة السلطان، انقلب على مهمته وصار يطالبهم الآن بالصمت، أما أدونيس فلم يرَ حرجًا حتى الآن «بدموية البراميل التي تسقط فوق رؤوس الناس، ولا تميز بين طفل خارج من المدرسة أو كهل خارج من المسجد، كأنه على وشك كتابة نهاية لمسرحية ونوس، ولكن بعنوان جديد: الأسد يا ملك البراميل».